1週間のスタートです。土日の宿題もしっかりと取組み、醸芳っ子は、やる気、元気いっぱいで授業に取り組んでいました。

1年1組は、算数科で「たしざんはかせになろう」のめあてで、2+5の計算に取り組んでいました。「指や頭で数えて」など自分の考えで意欲的に取り組んでいました。きっと算数好きの子が増えることでしょう。

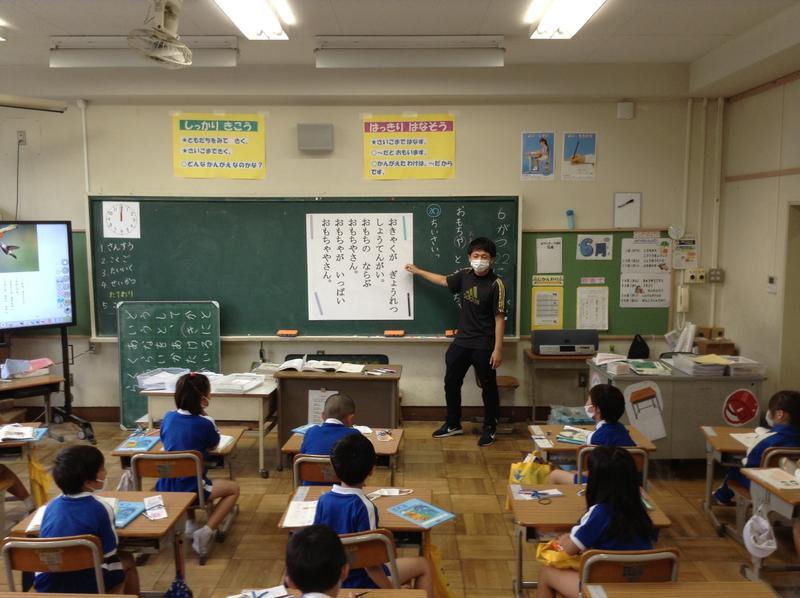

1年2組は、国語科で「小さい ゃ 」の学習でした。大きな字の「おもちや」と小さな字の「おもちゃ」気づかせ、意味の違いにも気づかせながら学習をしていました。

2年1組は、国語科で「うれしいことば」の学習で、そのときの場面を思い出しながら気持ちを表す学習でした。男の子が「引っ越しをして、あいさつに行ったときに、ありがとうと言われてうれしくなりました。」と文をつなぎながら、上手に話ができて感心しました。

2年2組は、算数科で「たくさんあるブロックの数、3桁の数の表し方」を学習していました。「十の位が0の時には、0を書きます」と発表すると、子供たちの中から「へー」と驚きの声があがりました。0の意味を理解することができたので、これからどんどん計算に強くなることでしょう。

3年1,2組は、総合的な学習の時間で桑折町発祥のりんご「王林」についての学習でした。講師として、その「王林」の品種を作った子孫の大槻さんがおいでになり説明をしてくださいました。これから、桑折町の特産物についてさらに調べ学習を深めていきます。

また、昨年度大槻さんにお世話になって学習した4年生が、お礼の手紙を書いて持ってきて校長室で渡しました。実際にリンゴ畑まで行き、ジャムにして食べたり学習発表会で発表したりと充実した学習にすることができました。「国語の時間で、お礼の手紙を書きました。読んでください」と堂々と話す子供たちの態度からも、学習の成果を感じることができました。

今日の給食の献立は、「黒パン、牛乳、サクランボ、ブロッコリーのサラダ、ハヤシシチュ-」でした。サクランボは、ビタミンCやカリウムが含まれていて美肌効果や疲労回復によい食べ物です。そして、人気のハヤシシチューでした。

今日の天気は、曇りで心も晴れない日でしたが、おいしい給食のお陰で月曜日からやる気も元気もパワーアップしました。

福島市で発生した不審者の事案に対応するため、6月19日(金)は全校一斉による集団下校となりました。班長さんを先頭に方部ごとに整列した後、生徒指導担当の先生から自分の命を守るためにどんなことに注意したり、どんな行動をしたりすべきかについてのお話を聞きました。担当の先生も班に同行し、安全に気を付けながら下校しました。

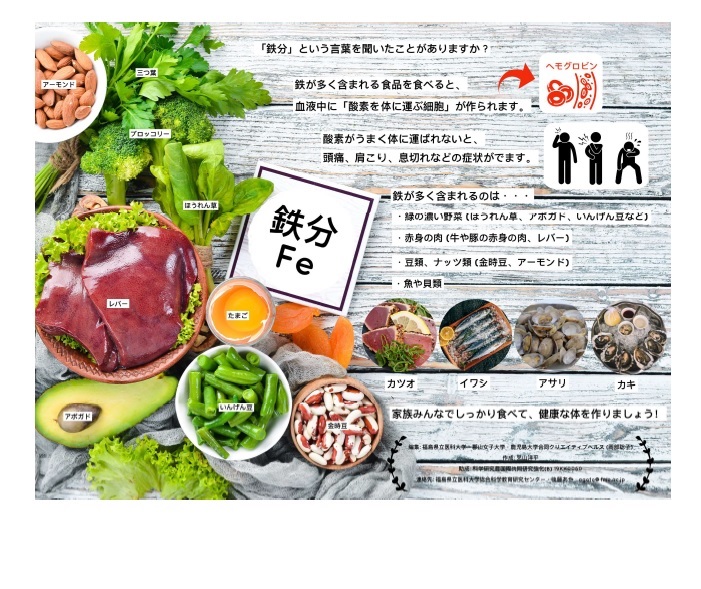

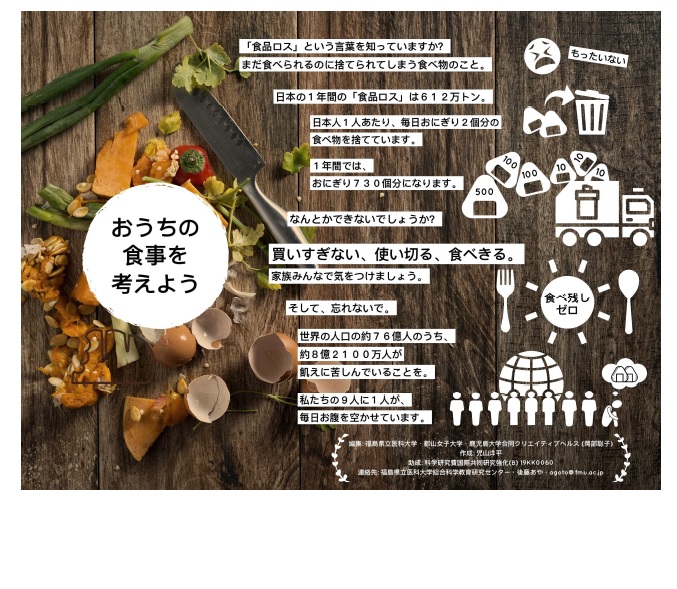

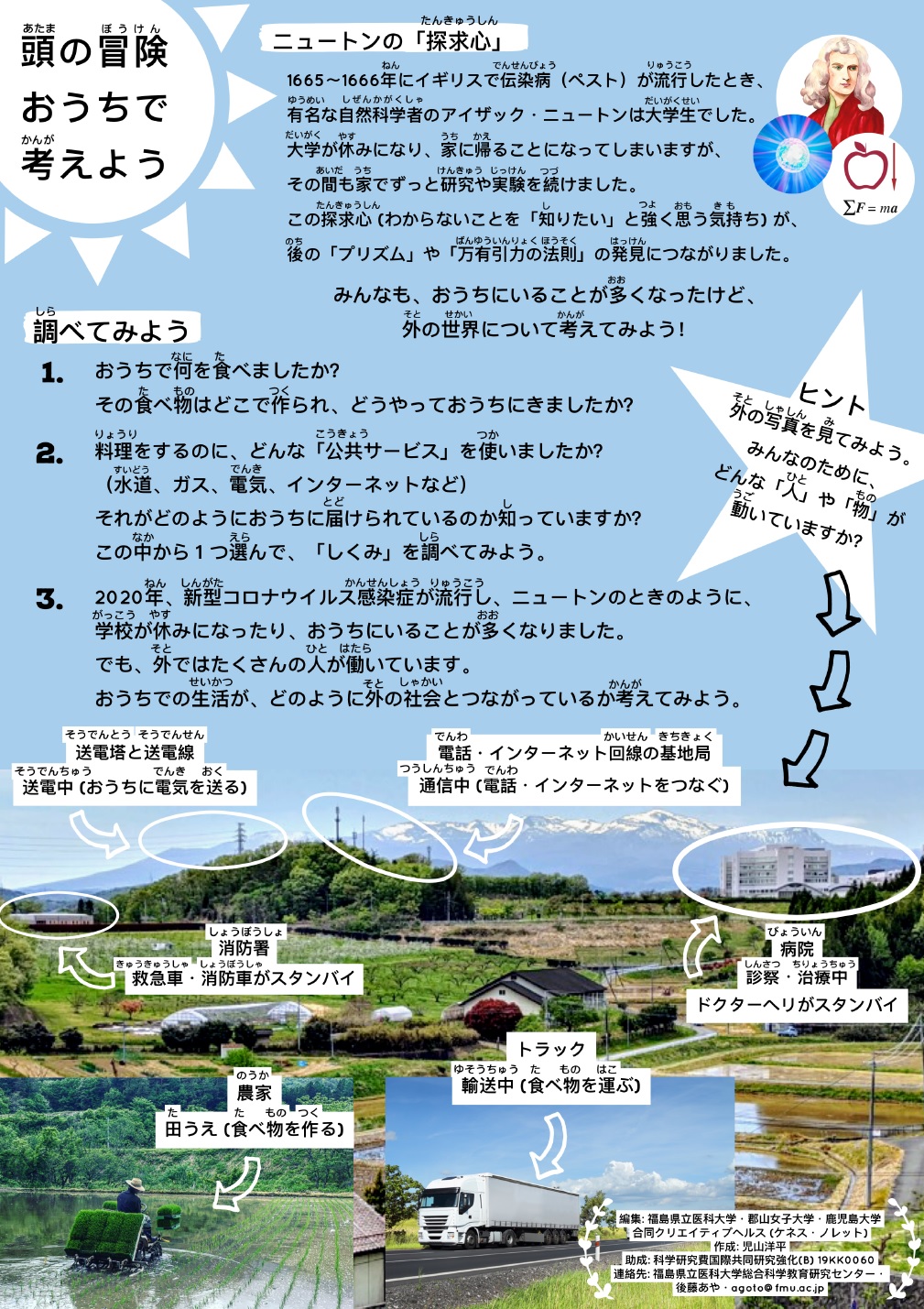

福島県立医科大学、郡山女子大学の先生方が中心となり「健康や新型コロナウイルス感染対応」などについて考えて、本校の児童や保護者の皆さんに役立ててくださいとお知らせがありました。

この時期だからこそ、「免疫力を高める食べ物をしっかりと食べましょう」そして、頭も使って「食品ロス」についても一緒に学習しましょうというお知らせです。

ご家庭で食事をとる機会が多いと思いますが、健康作りのための食材や献立、食べ物の消費についてもお子さんと話し合って考えてみる良い機会としてはいかがでしょうか。

2年2組は、算数科で「100より大きい数をしらべよう」の学習でした。「大きい数があるけどどうすれば数えられるかな」と質問をすると、「10ずつまとまりにしていけばいいと思います」「どうしてそう思ったの」「1年生の時に○○先生に習ったから」と答えが返ってきました。前の学年で習った考え方を生かすことができるかもしれないという見通しが持てた子供たちの素晴らしさに感動しました。

3年2組は、国語科で主人公の気持ちを場面毎にノートにまとめていますが、もう一度気持ちが分かる言葉に気をつけさせながら音読をさせていました。何回も声に出して読み、考えを深めることも読みの力につながります。

4年生は、算数科で「分度器で角度を調べよう」の学習でした。分度器で基線を基に角度を測ることが難しいため、T・Tで授業を行い一人一人が理解できたか確かめながら進めていました。

5年2組は、算数科で小数のわり算で「1.5lの砂2.5kgがあります。1lでは、何kgですか」の問題を解いていました。割り切れない数の場合の商の表し方について、数直線を基にしながら考えを深めていました。

6年1組は、書写の時間でした。「筆順と点画のつながり」の学習で、点や線の印のある手本を用いながら意識をして筆を運んでいました。よく見ながら、筆遣いに気をつけて集中して書いていました。

かやのみ1.2組、桑の実学級では、個別の課題に向かって落ち着いて真剣に学習していました。

「確かな力」を身につけさせるために、日々の授業を大切にしながら本物の力を身につけさせていきます。