4年1組は、国語科の時間で新聞づくりの学習でした。どんな新聞にするかテーマを決め、アンケートを基に新聞づくりをします。どのような新聞になるのか今から楽しみです。

5年1組は、算数科の時間でした。赤いテープを基にしたときに青いテープの長さや1倍よりも短い白いテープの長さを求める学習でした。「もとにする数」「比べられる数」の割合の学習にもつながる大切な学習に取り組んでいます。

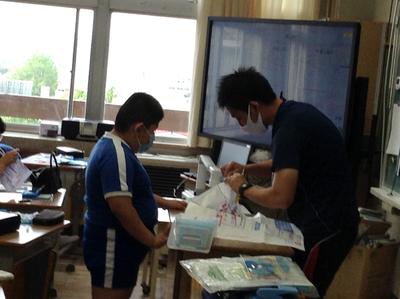

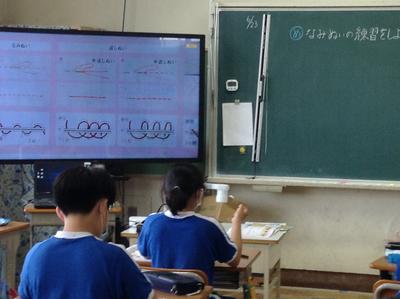

5年2組は、家庭科のなみぬいの学習でした。難しい「玉どめ」「玉結び」にも挑戦しなければならず、真剣に練習布に向き合っていました。

6年1組は、国語科で段落構成を考える学習でした。各段落にヒントになるキーワードの言葉に気をつけて、考えさせていました。

6年2組は、外国語でALTの先生、外国語推進リーダーの先生、外国語協力員の先生と生きた外国語を学んでいました。6年生は、ALTの先生の質問にも、堂々と答えることができていてコミュニケーション力も身についてきています。

かやの実、桑の実学級は、自分の学習課題に取り組んでいました。集中して45分間学習することができ、担任からはなまるをもらい笑顔で取り組むことができています。

醸芳っ子は、合言葉「こつこつ とことん あきらめない」を大切に

毎日の学習面・生活面のめあてに向かって、着実に力をつけていきます。

1年1組は、算数科で「金魚が5ひきいました。2ひきとると、のこりは何ひきですか」の問題を解いていました。「のこり」を求める見方・考え方について、絵を見ながら考えていました。

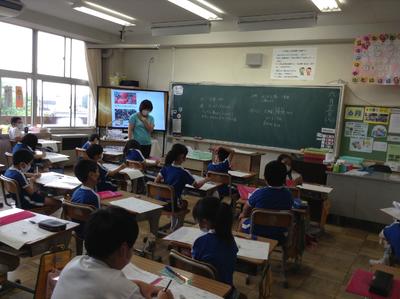

1年2組は、外国語でALTの先生と外国語協力員の先生の授業でした。動物がたくさん出てくる紙芝居を見ながら、楽しく学習していました。子供たちは、本物の英語を聞くことができ幸せ者です。

2年1組は、国語科で漢字を使って文章づくりに挑戦していました。習った漢字を使って文章を作りますが、簡単なようで日常の文章に生かすことは難しいことです。漢字を覚える楽しさに触れながら指導をしていました。

2年2組は、算数科で10の位に10が10個あったらどう表すか考える授業でした。「100の位に100が7個あり、子供たちは合わせて800になり、答えは804です」と答えを出すことができました。

3年1組は、総合的な学習の時間で、昨日のリンゴの「王林」についてまとめていました。「お母さんがゴールデンデリシャス、お父さんがインドのリンゴ、作った人が桑折町の大槻さん」と昨日のメモを開きながら学習カードにまとめていました。

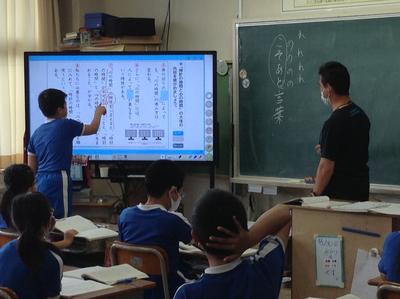

3年2組は、国語科の授業でワークシートに「こそあど言葉」を集める学習でした。担任がワークシートを使って書き方を見せながら、分かりやすく学習を進めていました。

デジタル教科書、大型電子黒板は教室にはなくてなならない教具になっています。そして、子供たちも自由に使いこなせるようにもなっています。

朝の活動の時間を利用して、全校で徹底反復に取り組んでいます。10分間の短い時間ですが、「音読、100マス計算、漢字に練習」に継続して取り組むことで、集中力、漢字力、読む力、やる気を高めることができています。

学校が再開され、6月初旬から来年1月まで桑折町内全部の小学校で取り組むことになっていますが、当たり前に自然に取り組むことで「本物の学び」の土台づくりにつながっています。

今日の給食の献立は、「ご飯、牛乳、おろしハンバーグ、ごぼうサラダ、にら玉汁」でした。

ハンバーグは、中央アジアの遊牧民(タルタル人)が食べていたタルタルステーキが起源と言われています。タルタルステーキは、硬い馬肉を食べやすくするために細かく肉をたたき、これにみじん切りにした玉ねぎや塩などで味付けして食べる料理です。

18世紀にドイツのハンブルクから伝わり、硬めの牛肉などを挽肉にして、つなぎにパン粉を加え、玉ねぎ、香辛料などで味付けをして、円形に練り固めて焼く食べ方に変わり広がりました。

子供たちも、大好きなハンバーグに大喜びでした。

4年生は、算数科で分度器を使って「180度よりも大きい角度をはかろう」の学習でした。どうしたら測れるか考えを出し合い考えを深めていました。

5年1組は、社会科で「農作物の産地について調べる学習」に取り組んでいました。リンゴ、みかん、桃のそれぞれ1位はどこか地図帳を使って調べていましたが、桃の産地が福島県が第1位でないことに驚いていました。

5年2組は、社会科で「食材の産地を調べる学習」でした。家から持ってきた広告を使って、全国から食材が集まっていることに気づき、友達の発表を聞いたり自分の考えを発表したりしながら、納得して学習をしていました。

6年1組は、国語科で「心の時間と時計の時間」の違いや特性について、言葉に気をつけながら読みを深めていました。

6年2組は、社会科で「弥生時代のむらからくに」の学習で、写真から気がついたことを発表していました。

なぜそうなのか、納得するまで考え、「自分から調べる」ことが上学年は特に大切な学習となります。醸芳っ子は、「本物の学び」で、確かな学力を身につけていきます。