本日晴天の下、あぶくまマラソン大会を実施しました。走った距離は、1・2年生が1,000m、3・4年生が16,000m、5・6年生が2,000mです。本人の頑張りと応援とで全員がゴールすることができました。

これから次第に冬に向かい寒さが厳しくなりますが、マラソンと共になわとびをすることによって、健康な体と強い心を育てていきたいと思います。

写真は、低学年男女~中学年女子まで。(次回は、中学年男子~高学年男女)

開会の言葉

準備運動

そろそろスタート 6年生がコースの誘導に行きました。保護者の皆さんも応援に駆けつけてくださいました。

1・2年女子 スタート

なだらかな上り坂です。

1・2男子 スタート

デッドヒート

3・4年女子 スタート

素晴らしい走り。新記録まであと12秒でした。

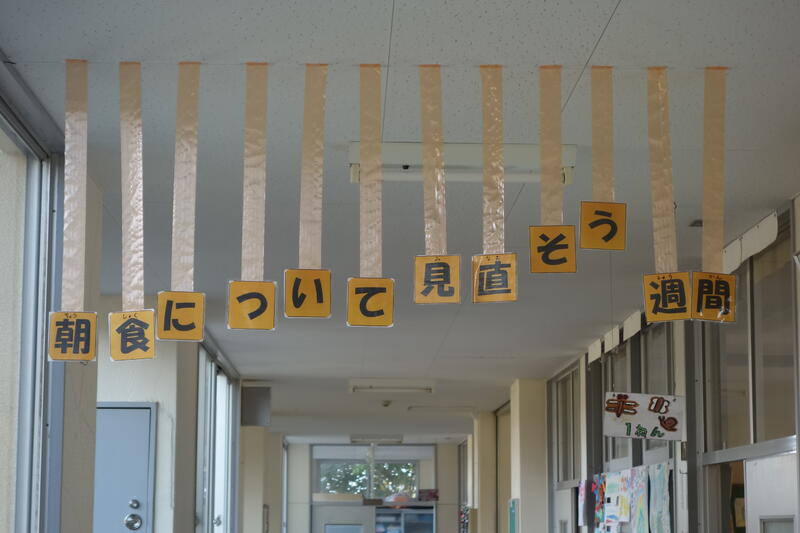

11月1日~7日は、今年度2回目の「学びの習慣」です。今回の重点は、①寝る時刻 ②読書 ③手伝い です。また、この1週間を、「朝食について見直そう週間」としたいと思います。ご家庭でのご協力よろしくお願いいたします。

1~2年生用「学びの習慣チェックシート」 「もくひょう」と「がんばりたいこと」をしっかりと書きましょう。

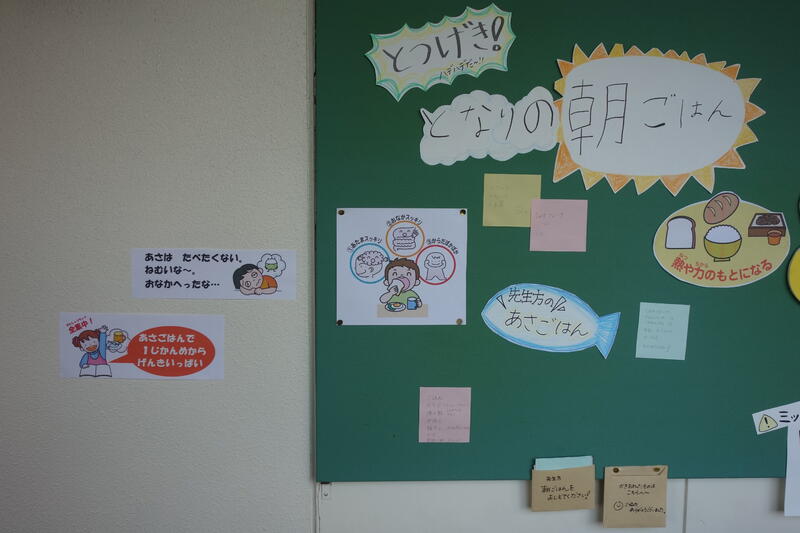

保健室前廊下 「朝食について見直そう週間」

保健室前 掲示

昨日10月28日2,3校時は、来週5日に実施予定のあぶくまマラソンの試走でした。運動会、宿泊学習、学習(学年)発表会と行事が続き、十分にマラソンの練習をすることはできませんでしたが、子どもたちはやる気をもって一生懸命に走りました。当日が楽しみです。

まず1,2年女子のスタート。

1,2年男子のスタート。後ろはコースを知らせる6年生。

原子力災害伝承館近くのレストランで昼食を食べました。

メニューはカツカレー。

食べます。食べます。

僕らは落ち着いて食べます。

うれしいの? おいしいの? 楽しいの?

彼らは、なぜこぶしを突き上げているのか?

海をみて何かを感じたのでしょうか?

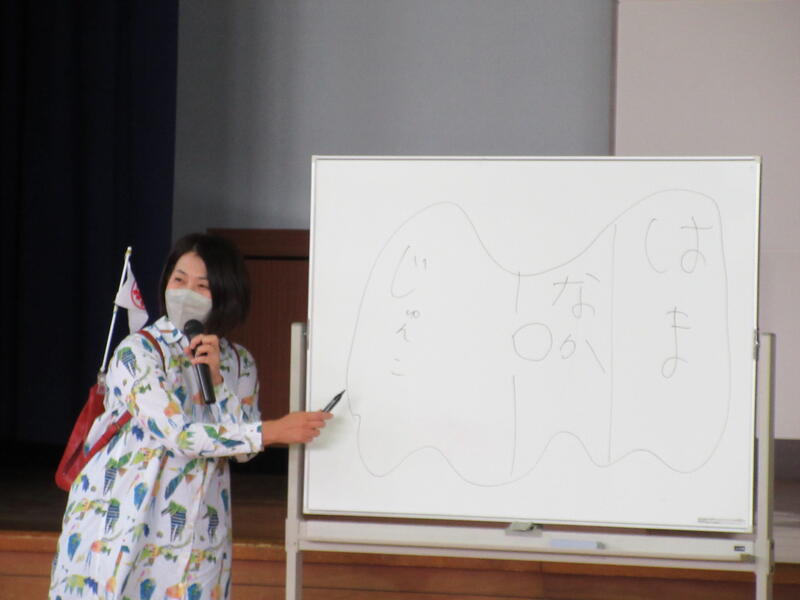

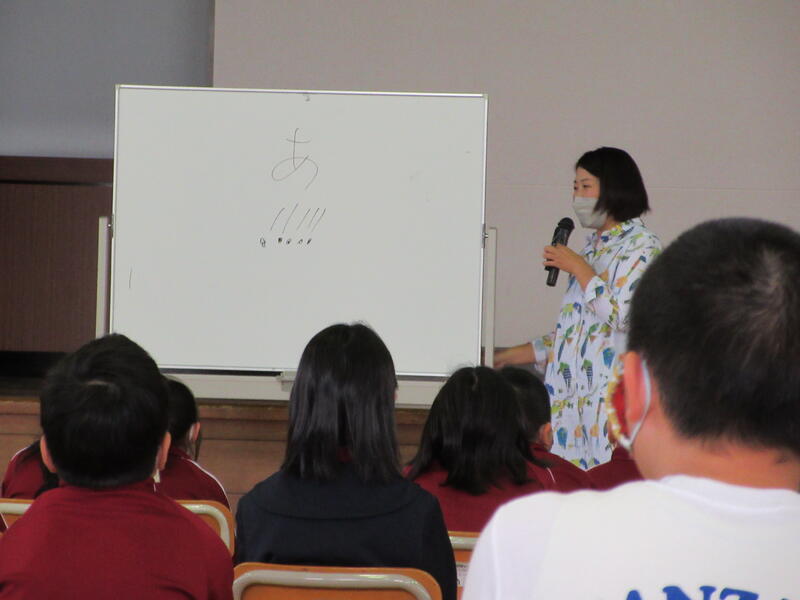

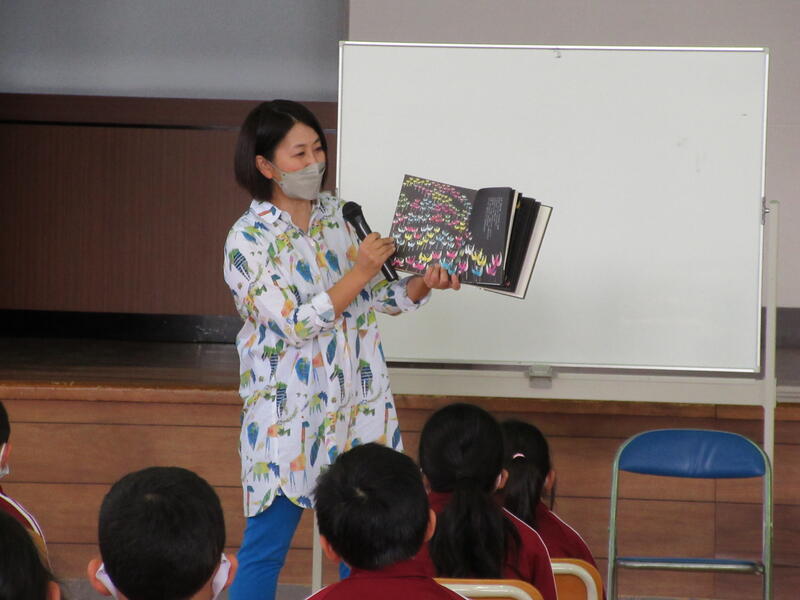

今日の3,4校時FTVアナウンサー浜中順子アナウンサーによる講演会を開きました。講演の中では、「よい声とはどんな声か?」「どのように声を出せばいいのか?」そして「3つの絵本の読み聞かせ」をしていただきました。

子どもたちは、浜中アナウンサーのお話に興味津々、しっかりお話を聞き進んで発言していました。

お忙しい中、ご講演をいただきました浜中順子様に御礼を申し上げるとともに、貴重な講演会について援助いただきました福島県文化振興財団・とうほう・みんなの文化センターの皆様に感謝いたします。

3校時

浜中さんは、京都出身で福島テレビに入社しました。福島県には、なんと「はま通り」と「なか通り」がありました。

子どもたちは、積極的に発言しました。

「よい声とはどんな声でしょう?」 浜中さんは、積極的に子どもたちの中に入って発言を聞きました。

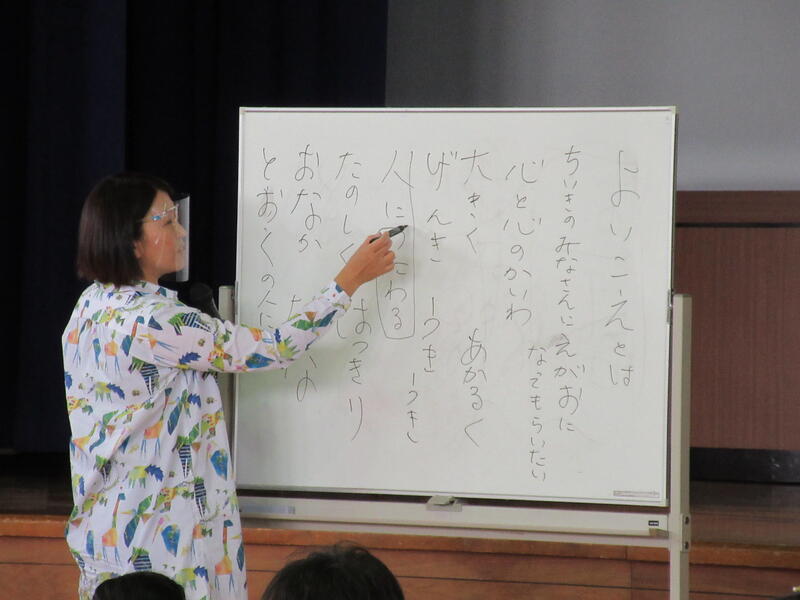

「大きな声ではっきり言います。」「お腹から声をだします。」「楽しく話します。」「人に伝わりやすいように大きく元気に話します。」「地域の人に笑顔になってもらえるようにあいさつをします。」などいろんな意見が出されました。

「伝えようと思って、よい声を出してくださいね。」⇒「おはようございます。」 ・・素晴らしい。

「人にしっかり伝えようと思ってお話をすることは、思いやりをもって人と接するということになります。」

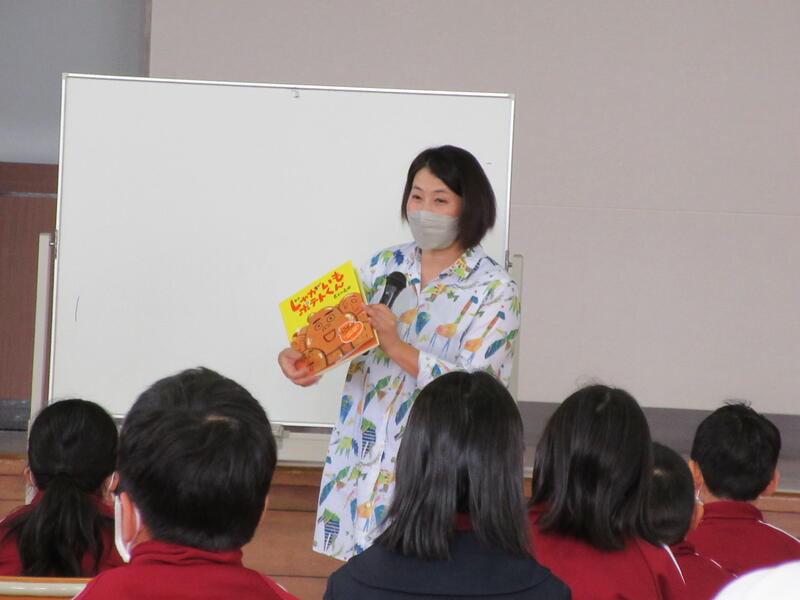

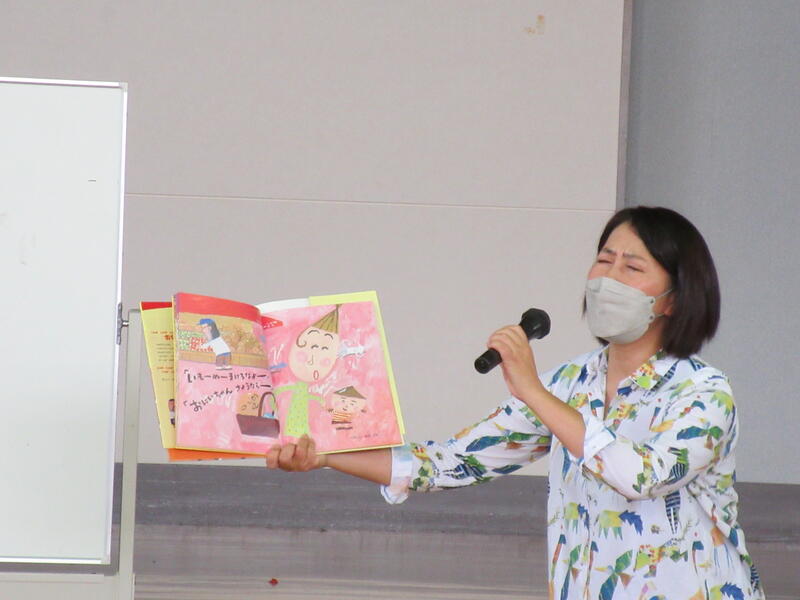

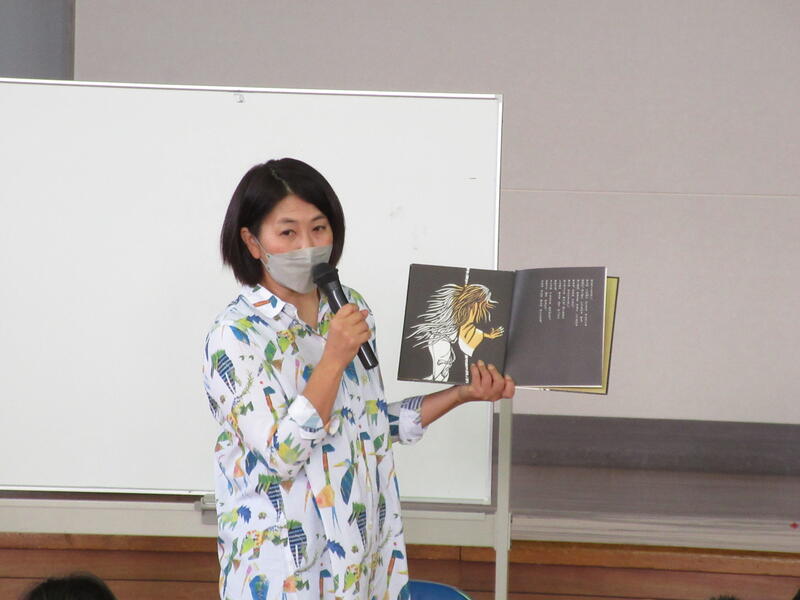

4校時 朗読

「あ」にもいろんな「あ」があります。本読む時は、いろいろな声を工夫して読むことが大切です。

『じゃがいもポテトくん』 さあ、どんなお話かな?

「お父さんの声とお母さんの声、それぞれどうやって出せばいいんでしょう。」

『花さき山』は怖いようだけれども、心が温まるお話なので、やさしく読みます。

最後に『スイミー』を読みます。

一人一人だれにでも役割があって、頑張っていくことが大切なんだっていうことを教えてくれますね。

お礼の言葉

最後にもう一度、みんなで浜中さんにお礼を言いましょう。「ありがとうございました。」

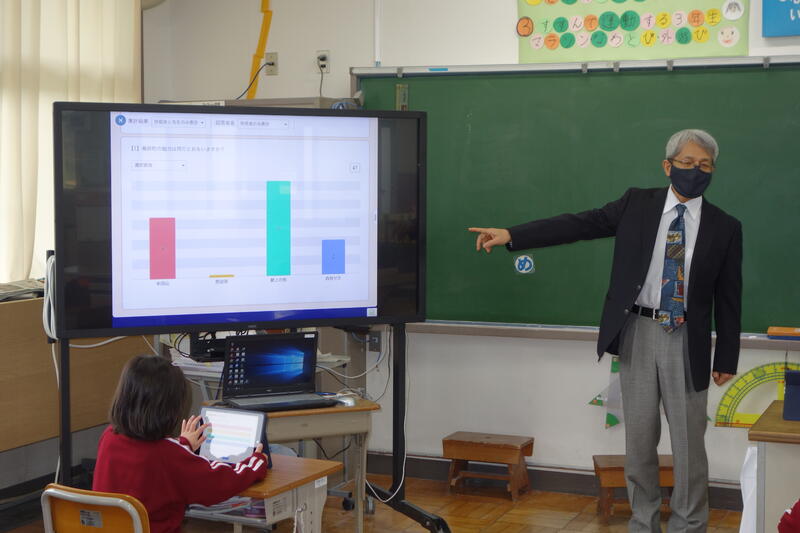

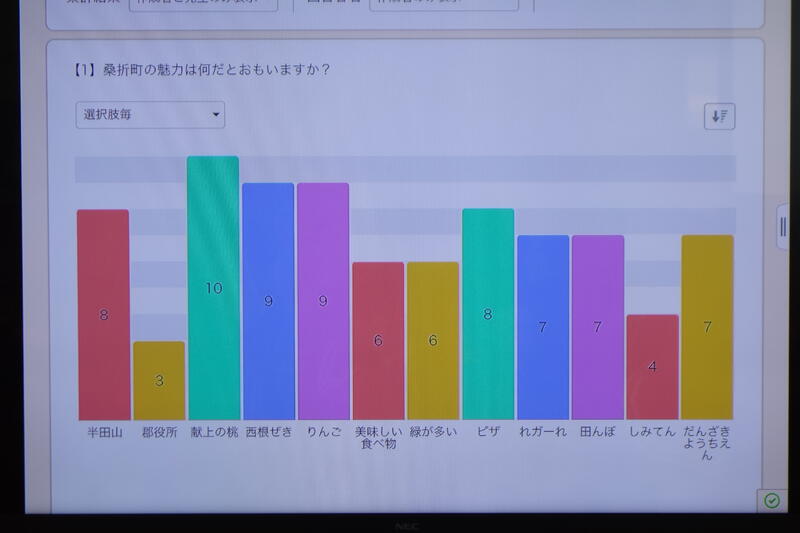

今日の「ふれあいタイム」は、各学年・学級ごとにICT端末の活用力を高める学習を行いました。3年生は、GIGAスクールサポーター氏家さんのご指導で、ロイロノートのアンケート機能の使い方を学習しました。

「桑折町の魅力は何だと思いますか。」 「半田山、郡役所、献上の桃、西根堰。」

子どもたちが投票すると、アッという間にグラフになります。

自分たちで、新しい答えをつくることができますよ。

りんご、ピザなど、子どもたちがどんどん答えを付け足して、投票しました。

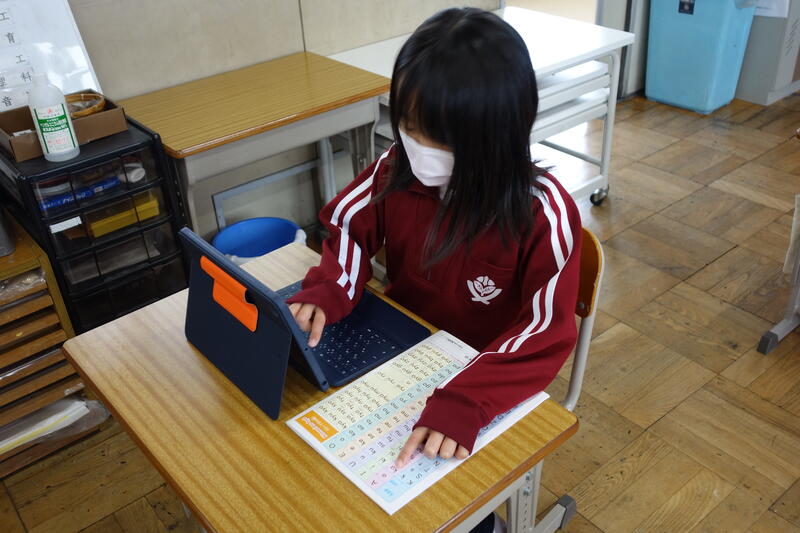

入力で迷った時には、ローマ字入力の表をみてスムーズに入力しています。

まだまだ考えています。

こうして一歩一歩活用力を高めています。

5年生 体操劇『忍者への道』

5年生は、忍者に扮して、マット運動、跳び箱運動、組み体操を取り入れた体操劇に取り組みました。みんなとても上手でした。

6年生 劇『友情のモニュメント』

学級の中でも起こりうる問題を題材にした劇です。友情や協力することの大切さについて、最高学年としてしっかりと表現しました。

何かともめる学級にテレビ取材、1人の転校をみんなで思いやり、合唱曲として「星めぐりの歌」を歌います。

3・4年生 合奏『リズムに合わせて 心合わせて』

伊達地区小学校音楽祭で演奏した内容をパワーアップしました。

演奏したのは、「We will rock you」「Waになっておどろう」「Hero」「マイ フェイバリット シングス」です。

「マイ フェイバリット シングス」は、テンポアップさせました。

音楽祭の時から、さらに上手になりました。

午前中、一時期風雨が強い時間帯がありましたが、保護者の皆様に足をお運びいただき、無事学習(学年)発表会を行うことができました。子どもたちは、少し緊張していた様子も見られましたが、たくさんのセリフを話したり、友だちと息の合った歌や演奏、そして器械体操を披露したりとしっかりと発表できました。

保護者の皆様には、お忙しいところ来校の上参観いただき、誠にありがとうございました。

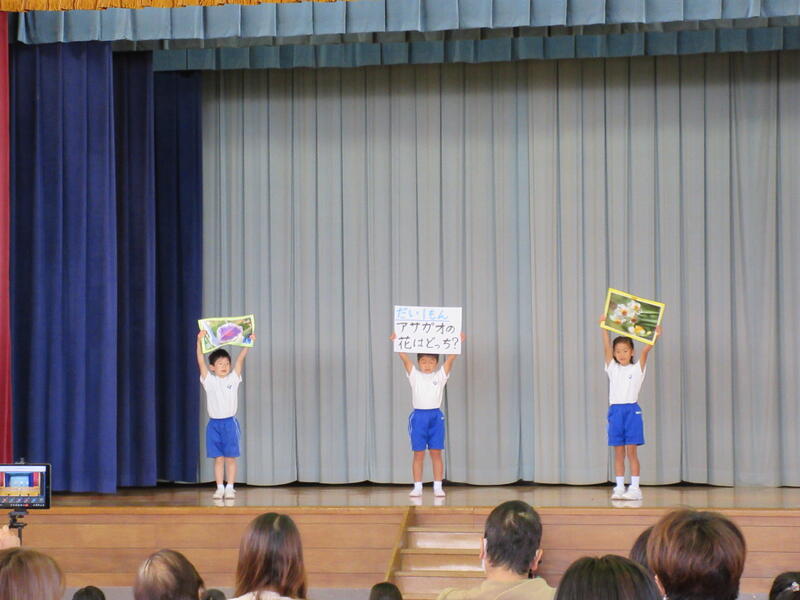

少数精鋭、3人の1年生の開会のあいさつです。

1年生 劇・ダンス『少年探偵団 出動!』

校長先生の宝物を取りもどすために、問題に答えてキーワードを探します。

「朝顔はどっち?」

「数え歌を歌って、キーワードをゲットするぞ!」

問題はどこかな?

これなら、簡単に計算できるよ。

校長先生の宝物の指輪をとりもどした!

「ありがとう。少年探偵団。」 一件落着。

ダンスも上手です。

2年生 劇『歌のきらいな王さま』

本当は歌が好きなのに、歌がうまく歌えない王様。どうやって好きになってもらうんだろう。

「私は歌が嫌いじゃ!」

「楽しいことをいっぱい考えて、明るい気持ちで歌うんだよ。」

「小さい子に教えてあげるように、心をこめて歌うことがた・い・せ・つ。」

「歌がじょうずだって気持ちで、自信をもって歌うことがた・い・せ・つ。」

「みんなで歌うとすごく楽しいよ。」

みんなで「せかいじゅうのこどもたちが」を歌おう。

フィナーレ!