福島県伊達郡桑折町立伊達崎小学校

福島県伊達郡桑折町立伊達崎小学校

ホームページを通して、学校・児童の見える化に

力を入れています。

2019年(平成31年)3月22日(金) 温かさにつつまれて卒業していきました

祝 卒業証書授与式 卒業式後クラスでの一場面

紅梅が満開に!

しだれ桜も蕾ふくらむ

祝 卒業 伊達崎の子どもたち 輝け!

3月13日醸芳中卒業式後、伊達崎小へあいさつに

今日は、合格発表の日です。一人ひとりの進路実現を祈念しています。

3学期は、徹底反復

本気で「学び」を身につけよう!

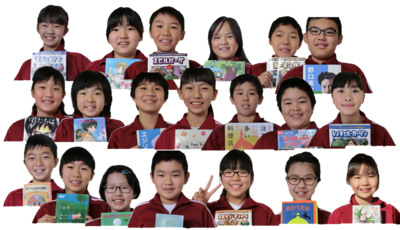

全児童による読書の木が完成しました!

ご家庭での心豊かな読書タイム推進お願いします。

1月31日に学校司書さんのご協力により完成しました。ありがとうございました。

全児童で、読書することにより、一人ひとりの心が

豊かに成長していくことをイメージしています。

人の気持ちが理解できる大人になってほしいと思います。

H31.1.30 昼 児童会主催「学校をきれいにしよう」 心を豊かにするボランティア活動

H31.1.30 昼 児童会主催「学校をきれいにしよう」 心を豊かにするボランティア活動

毎月23日は、

桑折町小中学校家読の日 です。

2学期は、本気で本を読もう!

ごはんは、体の大切な栄養、本は、心の大切な栄養です。

本を読んで、心ゆたかになりましょう。

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生 平成31年3月22日 祝 卒業

自然体験から学ぶ 宿泊学習

6月5日(火)~7日(木)那須甲子青少年自然の家にて

5・6年生 ドキドキしながらイワナをみつめる

食育 感謝しながら、おいしく命をいただく。

笑いあふれる会となりました学習発表会

ありがとうございました。

晴天の中、運動会 大成功!

皆様ありがとうございました。

あぶくまマラソン 毎日、自主的に体力づくり

あぶくまマラソン大会

平成30年11月12日(月)実施

保護者・ご家族・地域の皆様、応援ありがとうございました。

新記録ラッシュ!! 5つの大会新記録がでました。

元気いっぱい マラソン から なわとび へ