年頭にあたり歴史を紐解く3 伊達崎小学校開校の経緯

「年頭にあたり歴史を紐解く」3回目となりました。今回は、歴史ある伊達崎小学校の開校の経緯について、学校沿革誌を紐解きたいと思います。

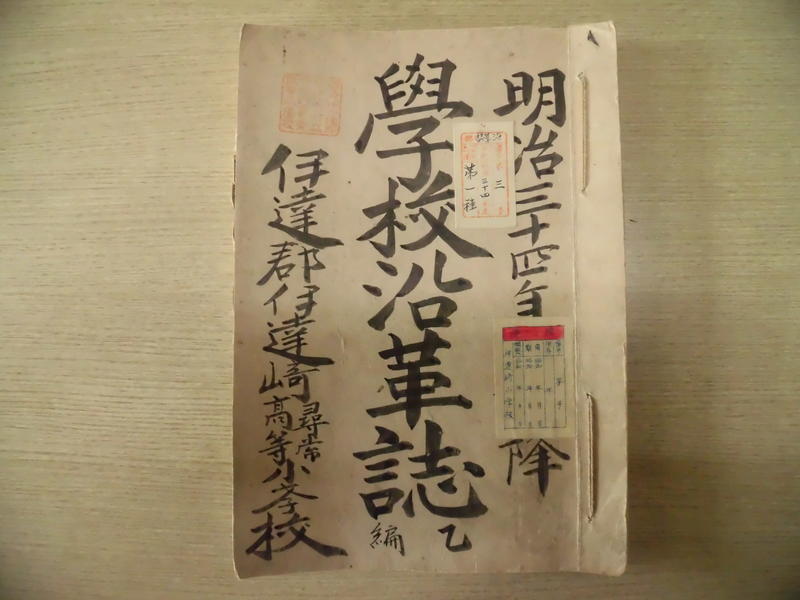

『明治34年度以降 学校沿革誌乙編 伊達郡伊達崎小学校尋常高等小学校』から

※ 明治34年は、西暦1901年。上の写真は、今から120年前、20世紀初年度の学校沿革誌です。ちなみに大日本帝国憲法公布が1989年、施行が1890年。1902年に日英同盟。1904年に日露戦争が始まります。

一 開設以来沿革の大要 ※本文の送り仮名はカタカナです。句読点を入れひらがなで表記します。

明治維新に際し、旧来の寺子屋教育に満足せず、国民教育の普及を画(本文は画の旧字 読み=くぎ)らんが為め、明治5年を以て学制の領布ありたり。この時にあたり、本村に於いては亀岡彦左エ門氏等奔走尽力し、他村に率先して之が設備を謀り、明治5年10月21日大林寺内40坪を借り受け校舎に充て、西山正躬外数氏を聘して教師となし、以て生徒を集め教育を施したり。此れ本村に小学校を設けたる嚆矢(こうし=物事の始まり)となす。当時の右?区(学区)を伊達崎、上郡、下郡、谷地、塚野目の五ケ村とす。

<解説>

江戸時代には藩が260以上あり、それぞれ独立した政治を行っていました。明治政府にとっては、日本という一つの国にまとめ、西洋諸国の植民地になることを防ぐことが大きな課題でした(富国強兵政策)。教育の面では、寺子屋の生活に即した読み書きそろばん中心の教育から、西洋諸国に追いつこうと国の科学技術力を高めるための教育へと転換する方向が出されました。その施策の一つが「学制」の発布です。しかし、当時、家庭の大事な労働力でもあった子どもを義務として学校に通わせることには、地域によっては大きな反発がありました。伊達崎でいち早く小学校をつくったということに、当時の人々の気概と地域の先進性を感じます。

※ 今回をもって、「年頭にあたり歴史を紐解く」は終わります。『沿革誌 伊達郡伊達崎村』そして『明治34年度以降 学校沿革誌乙編 伊達郡伊達崎小学校尋常高等小学校』から、改めて伊達崎地区、伊達崎小学校の歴史を知ることができました。

明日から3学期が始まります。コロナ禍で首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発令され、福島県内の感染も拡大しているところですが、子どもたちの健康に配慮しながら、充実した3学期にしたいと考えております。よろしくお願いいたします。

桑折の食べ物紹介

6年生が英語で美味しい桑折の食べ物を紹介していますので是非ご覧ください。

福島県学校歯科保健優良校努力賞受賞!

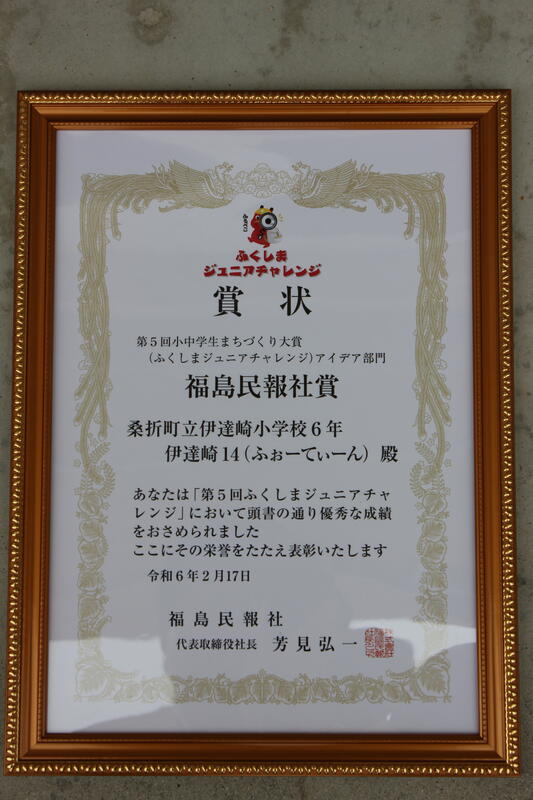

第5回小中学生まちづくり大賞 福島民報社賞受賞!

「子どもたちがかがやく福島の学校」福島県教育委員会公式noteへのリンク

https://fukushimapref-edu.note.jp/n/nc7715547adf1

本文がありません。

〒969-1662

福島県伊達郡桑折町

大字下郡字細町1番地

TEL 024-582-5870

FAX 024-582-6830

教育情報

防災情報

臨時休業期間 小学校用各教科

宮城県教育委員会