年頭にあたり歴史を紐解く ~ 伊達政宗の「伊達」は、伊達郡の「伊達」

伊達崎小学校には、明治5年の開校以来の学校沿革誌や学校日誌等の記録とともに、戦争中の記録や旧伊達崎村の記録などが非常に良くよく保存されています。年頭にあたり、『沿革誌 伊達郡伊達崎村』(昭和29年12月 町村合併時に発刊)から、旧伊達崎村の歴史を、阿武隈川の河線による村の境界の変遷と伊達氏の入部までたどってみたいと思います。書き下さず原文をそのまま載せますが、意味はわかると思います。

ところでみなさん知っていましたか? 戦国武将伊達政宗の「伊達」は、伊達郡の「伊達」なのです。

※ 申し訳ありません。耐火金庫に保管してありますが、薄い冊子で皺がよっています。

発刊のことば

昭和28年10月町村合併推進法が施行され、本村も之に順応して昭和29年12月31日伊達崎村を廃し新に桑折町として発足することになった次第であるが、この村の沿革の概要を記述して村民各位と共に往時を懐古して永遠の発展を祈念いたしたいと存じます。

昭和29年12月31日 伊達崎村長 石幡吉左衛門

※昭和29年は、1954年です。

伊達崎村沿革誌

本村は元伊達崎村、上郡村並びに下郡村三ケ村を合して現在の伊達崎村を成したるものにして、遠い昔に遡りその紀元経過を詳らかにすることは出来ませんが、記録、伝説等に依り知り得た範囲に於いて記述す。而して維新以前については多少異なるので、各村別に列記する。

一 元伊達崎村(大字伊達崎)

本村は伊達西根郷に属し、東南中瀬村(保原町中瀬)及び向川原村(現在の粟野村大字向川原)は本村より分離したるもので、この2ケ村は以前本村熊野神社を氏神として、又現に本村満蔵寺の檀家両村に散在して居り、その昔阿武隈川が箱崎愛宕の下より急に東に折れ、伏黒村の南を流れ、保原町の西北を横切り、粟野村の古川沼を通り、梁川の西で広瀬川に合流し五十沢村に入る。その後数次の洪水に依り河線変遷の結果本村を貫通し、今日の如く中瀬向川原は対岸となり、遂に延宝6年(277年前)代官国領半兵衛支配の時代に分村するものと云う。

常陸国真壁郡伊佐(茨城)の常陸介朝家(朝宗?)の子爲宗、爲重、資綱、爲家等が従軍し、信夫郡石那坂に於いて佐藤荘司等18人を討ち取り、その軍功により父朝宗に当伊達郡を賜り、居城を高舘(睦合村万正寺)に定め、之より伊達氏を名乗り、本村はその治下となり、その6男実綱本村西舘に居城を構えたと云う。今も舘沢部落に式部坂あり。実綱の子孫式部宗光の屋敷と関係あるものの如く、その付近に東舘、西舘、猪の馬場、又舘下に深町、目古町、岩の町、横町等昔の城下町が現在の字名として残されている。

<解説>

文治5(1189)年、源頼朝が平泉に本拠地を置く奥州藤原氏と戦い滅ぼした奥州合戦がありました。奥州合戦の主戦場が、福島盆地の入り口の石那坂と出口の阿津賀志山(厚樫山)です。鎌倉幕府の正史「吾妻鏡」には、常陸入道念西(後の伊達常陸入道念西=伊達朝宗)の子が、石那坂で活躍した様子が描かれています。

桑折の食べ物紹介

6年生が英語で美味しい桑折の食べ物を紹介していますので是非ご覧ください。

福島県学校歯科保健優良校努力賞受賞!

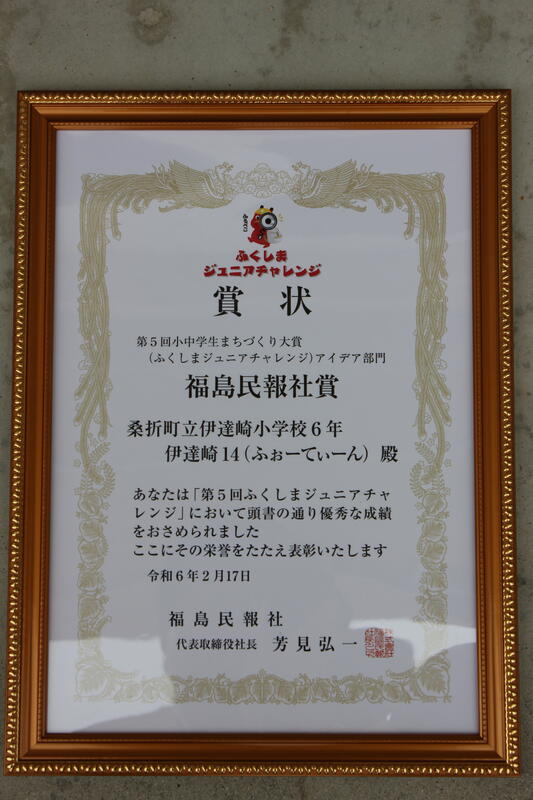

第5回小中学生まちづくり大賞 福島民報社賞受賞!

「子どもたちがかがやく福島の学校」福島県教育委員会公式noteへのリンク

https://fukushimapref-edu.note.jp/n/nc7715547adf1

本文がありません。

〒969-1662

福島県伊達郡桑折町

大字下郡字細町1番地

TEL 024-582-5870

FAX 024-582-6830

教育情報

防災情報

臨時休業期間 小学校用各教科

宮城県教育委員会